#1

千蕊万瓣铺心路 情醉花深处

------李美珍教授陶瓷艺术作品赏析

文/王伯建(教授、高级记者)

李美珍教授的工笔粉彩花卉,近些年来在景德镇瓷苑艺界声名雀起,动静很大了。我于是择一个休息日,在她那间充满女人味的艺坊展厅里流连了半天。

前来观赏的人们络绎不绝,不惟女性,更见得男士居多。一位雄健的男士,刚刚出去,不久又折返回来,在自己钟情的展品前驻足凝视,品味良久,如是往复。

谁不爱花呢,即便刚烈如斯的男子。

选择花卉作为自己的艺术表现对象,不知是李美珍教授的愚拙还是聪慧。花是世间太多见的自然生物,是比音乐还要直观的最易理解最为普及的审美符号,它没有域界与族群的区分,不受文化与语言的限制,更无需华美辞章与历史典故的附会。因此,在瓷器上用工笔描花,稍有瑕疵,即便童稚,一眼都能看出破绽。再不,就会落入窠臼,不是僵硬刻板,就是繁缛俗艳。

花卉,惟其无处不在,才又是最难表现的艺术对象。

品味李美珍教授在洁白的瓷瓶瓷板上绘就的花卉,感受到的,却是别样的境界,一如吟诵李清照婉约的辞章,不觉就感染动情于女性特有的细腻情愫与精致笔语之中。

这些花卉,鲜活、灵动,微风拂来,仿佛看到花瓣的歙歙颤动,又似乎闻到股股淡雅的幽香。它们,就如一个个真实的生命,幽兰起舞,金菊吟唱,水仙羞涩,牡丹酣醉。它们被精心地构图布局,有的盛开在晨雾缭绕的山崖、影影绰绰,有的簇拥于夕阳余晖的枝头、溟溟朦朦,更有的婷立于虚幻空灵的想象,脆嫩欲滴,似曾相识,却从未谋面。它们的色彩柔美雅致,或素瓣墨叶、对比明快,或近浓远淡、氛韵相谐,发乎自然而流自心田,不似鲜花,却胜似鲜花。观之既久,你的心境,渐渐就融入花的世界花的意境,悦目、赏心、气爽、神清,身心充满如浴般的美感与宁静。

李美珍教授画花,确有如此力透纸背的功力。13岁即扒上画桌的她,四十余年磨砺,与花卉为伴,纵情于山野溪涧,赏尽春桃秋菊、夏荷冬梅,专注于八寸彩笔,日日描模不辍;又拜师会友,取百家之长,心领神会,终得其神髓。闻园艺世博会在春城举办,即往昆明采风写生,于花丛中徜徉整月方归。如此数十年,苦乐于心,亦换得游刃之笔、馨香驻心。

工笔粉彩是陶瓷彩绘中最为精细耗时的工艺形式,一笔一线、一色一料,均来不得稍许的偷减,常常是坊中一器成,世间已数月。心性浮躁之业人,多有改弦更张者。但李美珍教授却以工笔粉彩花卉为事业、为乐事,不为名动,不为利趋,心静若水,厚积薄发。尊传统、求时尚、谋创新,以水滴之恒得穿石之功,以传统的工艺,创作出具有浓郁时代气息和现代审美情趣的隽永花卉,在景德镇自成一家。

认真严谨地教学、笔耕不辍地作画,是中年李美珍教授日常生活的主要内容。和许多大学女教师类似,温雅和善、直率清纯,外加几分天真几分执着、大概是她性格的写照。能以鲜花为挚友,并且毕生都将以绘花为业的知识女性,自然拥有一个花园般的心境:娴静高洁,芬芳馥郁,姹紫嫣红。

因此,李美珍教授描绘并奉献给世人的簇簇鲜花,难道不是她一朵朵从自己心中采摘的吗!

------------------------------------------------------------------------------------------

#2

旖旎清婉绘宋词

------李美珍教授陶瓷艺术作品赏析

文/来元茜(景德镇陶瓷大学 博士)

艺术史自然演进的过程复杂且缓慢,诸思潮、流派间的碰撞与糅合让其越发丰盈。对待传统文化的价值延伸一度引起艺术界各领域的竞相思辨论谈,当下陶瓷艺术创作和研究的大环境中混杂的基本态势中也影射出对待该问题的感发和体察,对待传统文化的多维度挖掘,以及对艺术本质的时代性理解,对争取新的生存和发展空间的努力。李美珍作为当代陶瓷艺术创作者一直潜心致力于釉上粉彩的陶瓷绘画三十余年,在精湛的工艺基础上对粉彩的色彩进行多元尝试,营造出符合东方审美意趣的宋词韵律般的旖旎之境,实现了对传统艺术的创造性转化。

粉彩的正视:色彩的多元化探求

粉彩是在“五彩”基础上及“珐琅彩”影响下创制的一种釉上彩装饰。创始于康熙时景德镇 窑,盛行于雍正。它在彩绘时先填一层具有乳浊效果的“玻璃白”,再以所需色料在玻璃白上进行描绘。其色阶丰富,可做明暗,改变了五彩的生硬单一色调。玻璃白使画出的图案可产生渲染,呈粉润之态,亦有“软彩”之称。

红、黑、白三色是原始人类对自然最初的色彩感知,五彩彰显的象征性色彩是中国人在此基础上形成的单色崇拜。“五彩”是我国不同朝代对色彩的解读所形成的“五色审美观”的产物,是色彩由原始自发的精神象征性向自觉的精神象征性的转变。“粉彩”淡雅温润,色彩丰富,其出现正是对单色审美心理和审美偏好的弥补,同样是对传统审美趣味的拓展,对色彩的丰富有巨大意义。然而当下形色物象的创造让人们的色彩审美需求不再满足仅仅的“原始三色”、“五色审美观”或是水墨画的“尚黑”体系,加之西方色彩谱系的形成和发展,艺术家尝试借助不同方式探求斑斓的色彩。粉彩是否只是被定义为传统的陶瓷釉上装饰,其色彩能够满足当下人们的视觉审美需求吗?

李美珍认为把粉彩的认知局限在传统的色彩语言不足够丰富的陶瓷釉上装饰是过于狭隘的,是对于粉彩的一种误读。色彩是最具表现力的因素,因为它具有直接影响我们情绪的因素,面对一件艺术品它能引起受众理性分析前的直接的情绪反应。粉彩本身是“重色轻貌”的一种陶瓷装饰形式,色彩于其重要性自然不言而喻。因特殊的人文环境产生特殊的人格心理结构和色彩审美情趣,所以融入时代审美意趣和时代理念是必不可少的。我们应正视材质技术优化和技巧提升条件下粉彩色彩语言所创造的无限可能性。李美珍说对于一个真正着迷色彩美感的人,要无所畏,尝试才可以创造奇迹。她就是通过不断进行新的材质挖掘,依傍传统色彩观进行延伸,并揉杂个人的情感色彩于其中,生成独特的个人色彩语言体系。其作品呈现出在目的和非目的的重叠和交互关系中所筑成一种良好匹配的色彩关系。李美珍绘画技法娴熟,技艺精湛,总是在多样变化的色调间寻求一种和谐的关系,并把这些关系通过变化更具有活力和趣味,并且有机的联结心象和物象,将其应用于作品的力的交互作用中和色彩无限可能性的创造中,不觉在各种色调的构成中完成了创造格调和对观念的象征表达和陶瓷美学的诉求。

东方审美意蕴——宋词韵律美

艺术品形式外化的生命力让视觉兴奋之余,其内容生成的涵韵同样值得品读。 比如宋词,作为一种代表生命精神的文化形式,长短相间、错落有致的格式集合沉郁真挚的情韵和深刻的思想背景,塑造出的诸般意境之美让世人咏赞称颂。宋词生命的本质是把生命美和自我感悟纳入意象,所实现的对美的事物的追求。李美珍喜爱宋词,读其跌宕有致的韵律,心境便随其游离,读罢仍沉迷其中痴绝良久,产生无尽遐思。她的陶瓷釉上粉彩作品内在的文化诉求,以及对意象化审美趣味的追求都根植于对宋词内涵的理解和东方文化的经验。除了利用现代绘画新的形式、语汇的基点外,也将审美意趣作为作品内在文化诉求的一部分。

李美珍读宋词或许少了当时仕宦人生出世与入世的矛盾,淡化了闺阁怨情、羁旅愁思、伤春惜春这些幽怨悲愤的情绪,平添的是对当下的生命思考和其无压力的主观性美化,使得宋词的意蕴在其作品中有所引申,有所扩展。李美珍的陶瓷艺术作品中同样以嬉戏的鸟禽,娇涩的夏花,走出香阁月下吟唱的伊人为绘画内容。在此之中,有生命、无生命的物象并存,艺术家便通过自然摹写后的想象、夸张等手法,赋予所有物像以生命。作品《好是明月时》描绘一女子身着罗绮,纤手执萧,倚石望月,皎月下的世界格外清晰,当令之时的大片花簇翘楚枝头。花不尽,月无穷,花前月下,是在痴心等待与君的执手相逢?还是怅良辰美景,空把欢游蹉却?李美珍将作品中这种意趣称作“小怡情”,其怡情也,最见于独处幽居之时。李美珍这位极具东方女性温婉淡雅品格的艺术家一直潜心营造自己精神意念的理想境地,就如她说“美不压精”,而精益求精之中要求的是最大限度的投入,而不可分心处理细事或一一判别枝节。但好学深思者又可纵观统筹,发现司空见惯中的美的存在。

对于传统粉彩文化价值的转换和衍生诸家各有专长。有遵从传统图像模式与基本手法程式化的延续,亦有利用表浅的元素营造仿古的图像视觉效果,李美珍也在静观默察生活的常态中,不断思考粉彩的美感在哪里?在反省中悟出良措,将各种美的事物平等地表现,并使一切图像平等。图像之间都弥漫出一种东方女性的温婉气息,这种复古的外貌似乎回归传统,但精神内涵却别俱时代气息。

女人对色彩的敏锐感知和对宋词诸多的审美物象诉诸着绵绵情思的体悟让李美珍纵情于粉彩创造的诗情画意中。意象的选取也是艺术家情感的体现,李美珍择取的不同形态的美的客体形象,通过艺术形式,进行生命形式的想象,以此传达生命的丰富的感受和体悟。从精神出来的东西是最能长久不倒的,她总是能使感动自己的事物让视觉愉悦,内心净化,并转化成图画来感动观者。这种“共鸣”便是艺术家在画境中散发生命美的实现手段。让受众沉浸在东方典型的含蓄内敛的艺术审美中,犹如踱步在宋词中的闺阁、庭院、桥畔、春花秋月、落红流水这些最美的事物之间。

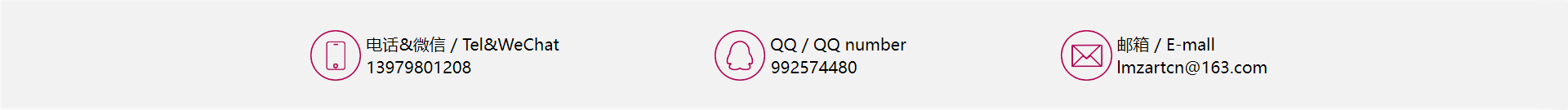

版权所有 李美珍教授陶瓷艺术画廊

Copyright © Professor Li Meizhen Ceramic Art Gallery. All Rights Reserved